○長井市地域生活支援事業実施規則

令和6年4月1日

長井市規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第5条・第6条)

第3章 自発的活動支援事業(第7条―第9条)

第4章 相談支援事業(第10条―第13条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第14条―第23条)

第6章 意思疎通支援事業(第24条―第31条)

第7章 日常生活用具給付事業(第32条―第41条)

第8章 手話奉仕員養成研修事業(第42条―第47条)

第9章 移動支援事業

第1節 移動支援事業(第48条―第58条)

第2節 障がい者社会参加促進助成事業(第59条―第70条)

第10章 地域活動支援センター事業(第71条―第75条)

第11章 訪問入浴サービス事業(第76条―第84条)

第12章 日中一時支援事業(第85条―第92条)

第13章 車両改造費等助成事業(第93条―第98条)

第14章 障害支援区分認定等事務事業(第99条―第101条)

第15章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(第102条―第116条)

第16章 雑則(第117条―第119条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める次に揚げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 意思疎通支援事業

(6) 日常生活用具給付事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業

(10) 訪問入浴サービス事業

(11) 日中一時支援事業

(12) 車両改造費等助成事業

(13) 障害支援区分認定等事務事業

(14) 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

2 市長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託し、若しくは社会福祉法人等が行う事業に対し補助することができるものとする。

(1) 障がい者 法第4条第1項の規定によるもの

(2) 障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)第4条第2項の規定によるもの

(3) 身体障害者手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条の規定に基づくもの

(4) 療育手帳 山形県療育手帳制度要綱(昭和49年7月1日付障第159号)の規定に基づくもの

(5) 精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健法」という。)第45条の規定に基づくもの

第2章 理解促進研修・啓発事業

(目的及び事業の対象)

第5条 理解促進研修・啓発事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障がい者等の理解を深めるための研修又は啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的に、市民及び事業所を対象に実施する。

(事業内容)

第6条 事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。

(1) 障がい特性をわかりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障がい特性に対応した福祉用具等の使用を通じ、障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 市民が障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障がい者等に対して必要な配慮、知識及び理解を促す。

(3) 有識者による講演会や障がい者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障がい者等に対する理解を深める。

(4) パンフレットやホームページの作成等、障がい者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第3章 自発的活動支援事業

(目的)

第7条 自発的活動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第8条 事業の内容は、次の各号に掲げる支援とする。

(1) 障がい者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動への支援

(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策活動への支援

(3) 障がい者等の孤立防止のための見守り活動への支援

(4) 障がい者等が仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動や、障がい者等に対する社会復帰活動への支援

(5) 障がい者等に対するボランティアの養成や活動への支援

(6) その他、事業の目的を達するために有効な形式による支援

(委託又は補助)

第9条 市長が事業を団体等に委託する場合又は自発的な取り組みに対する補助金を交付する場合の手続きその他必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 相談支援事業

(目的及び事業の対象)

第10条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者等(以下「相談者」という。)を対象に、その相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、虐待防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、その他障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(委託)

第11条 市長は、事業の一部を、法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者及び児童法第24条の28に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定相談事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第12条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) 障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者が互いに相談、指導、助言を行うための支援に関する業務

(5) 障がい者等の権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

2 市長は、事業を強化するため、事業を委託した指定相談事業者に次の各号に掲げる専門的な知識を有する者の配置を求めることができるものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 精神保健福祉士

(4) その他必要と認める知識を有する者

(利用料)

第13条 この事業の利用料は、無料とする。

第5章 成年後見制度利用支援事業

(目的及び事業の対象)

第14条 成年後見制度利用支援事業は、判断能力が不十分な高齢者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障がい者並びに精神保健法第5条に規定する精神障害者(以下「要支援者」という。)を対象とし、成年後見制度の利用を支援することにより、権利擁護を図ることを目的とする。

(支援内容)

第15条 要支援者に対して行う支援は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判請求の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援

(2) 申立てに係る申立手数料、登記手数料、鑑定料等に係る経費の助成

(3) 民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人、同法第16条に規定する補助人、同法第849条に規定する後見監督人、同法第876条の3に規定する保佐監督人又は同法第876条の8第1項に規定する補助監督人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬に対する助成

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法第28条

(3) 精神保健法第51条の11の2

2 市長は、次に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 重度の認知症、知的障がい、精神障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者、事理を弁識する能力が著しく不十分である者又は事理を弁識する能力が不十分である者

(2) 要支援者に配偶者若しくは二親等内の親族がない者又は要支援者に配偶者若しくは二親等内の親族があってもこれらの者が申立てを行う見込みがない者

3 市長は、決定にあたり申立ての適否を審査するため、長井市成年後見制度利用支援に関する判定委員会(以下「委員会」を設置するものとし、次の各号に掲げる者をもって組織するものとする。

(1) 厚生参事

(2) 福祉あんしん課長

(3) 係長

(4) 担当職員

(5) その他必要と認められる者

4 前項の委員会の委員長は、厚生参事をもって充て委員会を主宰し、庶務は、福祉あんしん課の担当係長又は担当職員が行うこととする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) その他、申立てに関する経費を負担することが困難であると市長が認める者

(成年後見人等に係る報酬に対する助成)

第18条 第15条第3号に規定する成年後見人等の報酬に対する助成は、次のいずれかに該当する市内に住所有する要支援者(住所地特例を本市以外の他市町村から受けている者を除く。)又は本市の住所地特例を受けている要支援者(以下「成年被後見人等」という。)に対し、予算の範囲内で行うものとする。

(1) 生活保護法による被保護者

(2) その他、成年後見人等に係る報酬を負担することが困難であると市長が認める者

2 成年被後見人等が第20条に規定する申請を行う前に死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が成年被後見人等の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円

(2) 施設等入所又は長期入院している場合 月額18,000円

3 同条第1項第2号に規定する施設等は次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法第38条に規定する保護施設

(2) 法第5条に規定する障害者支援施設

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設

(4) 介護保険法第3款第5節に規定する介護保険施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設

(6) その他、市長が認める施設

2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(返還)

第23条 第15条第2号の経費を家庭裁判所に予納した場合において、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定により家庭裁判所から関係人に対して当該経費に関する費用負担の命令がされたときは、その命令された費用負担の額について当該関係人から返還を求めるものとする。

3 前2項の規定により助成の額の一部又は全部の返還を求められた者は、その返還を求められた額について、速やかに市長に返還しなければならない。

第6章 意思疎通支援事業

(目的)

第24条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚障害者等が円滑な意思疎通を図る上で支障があるときに、手話通訳者又は要約筆記者等(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する事業を実施し、社会生活におけるコミュニケーションの仲介を行うことにより、聴覚障害者等の社会参加促進及び福祉の増進に資することを目的とする。

(1) 聴覚障がい者等 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第5号(以下「障害等級」という。)に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障がい者等の福祉に理解を有し、手話通訳及び要約筆記を行う者

(委託)

第26条 第2条第2項の規定により、市長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福法人等(以下「受託機関」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第27条 事業の対象者は、聴覚障がい者等で、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意思疎通を図ることが困難な者、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、営利を目的として行われる場合又は政治団体若しくは宗教団体が行う場合は、この限りではない。

(1) 医療機関の受診、検査等の場合

(2) 官公庁、学校等の公的機関における手続、相談等の場合

(3) 就職等を目的とする社会生活上必要不可欠な手続の場合

(4) その他、社会参加の観点から市長が必要と認める場合

(申請等)

第28条 事業を利用する聴覚障害者等又は団体等(以下「申請者」という。)は、長井市意思疎通支援事業利用申請書(様式第4号)により事業を利用しようとする日の10日前までに市長に申請するものとする。

(実施状況の報告)

第30条 受託機関は、事業の実施終了後、速やかに長井市意思疎通支援事業実施状況報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(委託費)

第31条 事業の実施に必要な経費は、受託機関の請求に基づき長井市が負担するものとする。

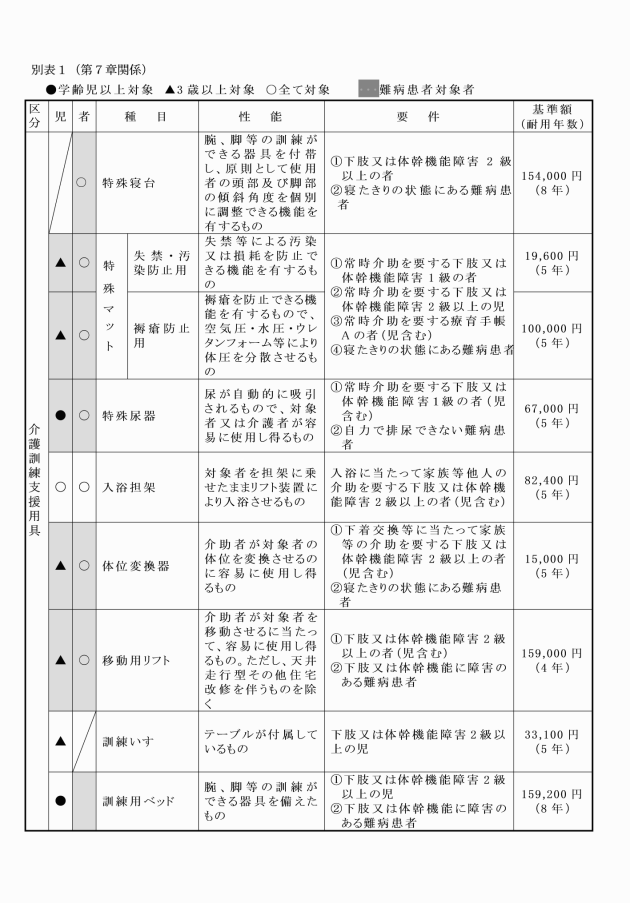

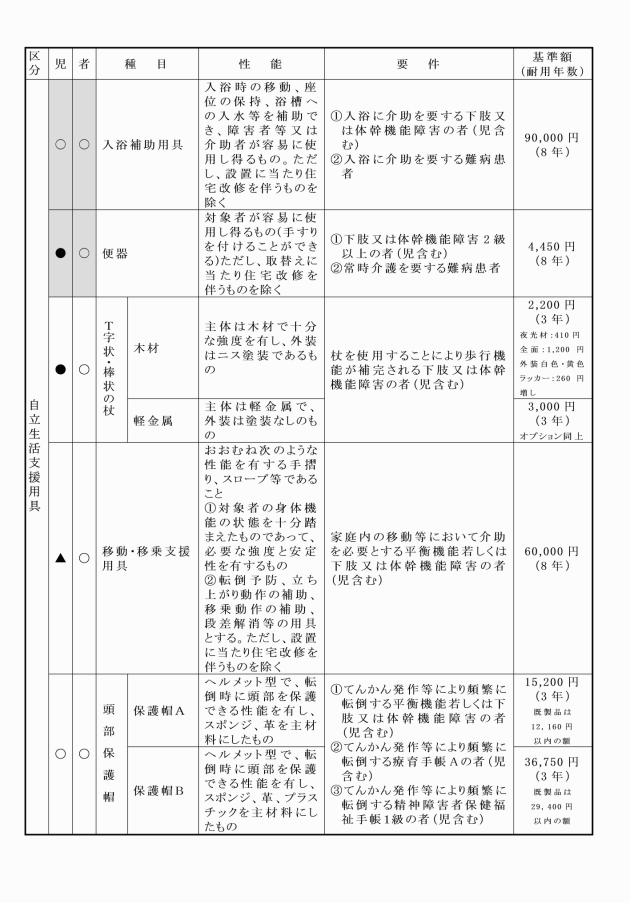

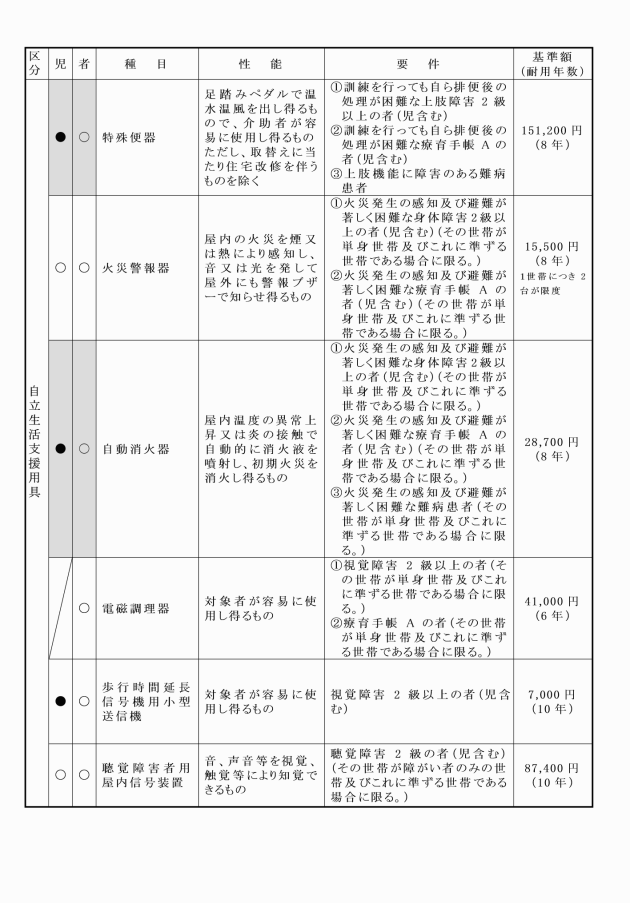

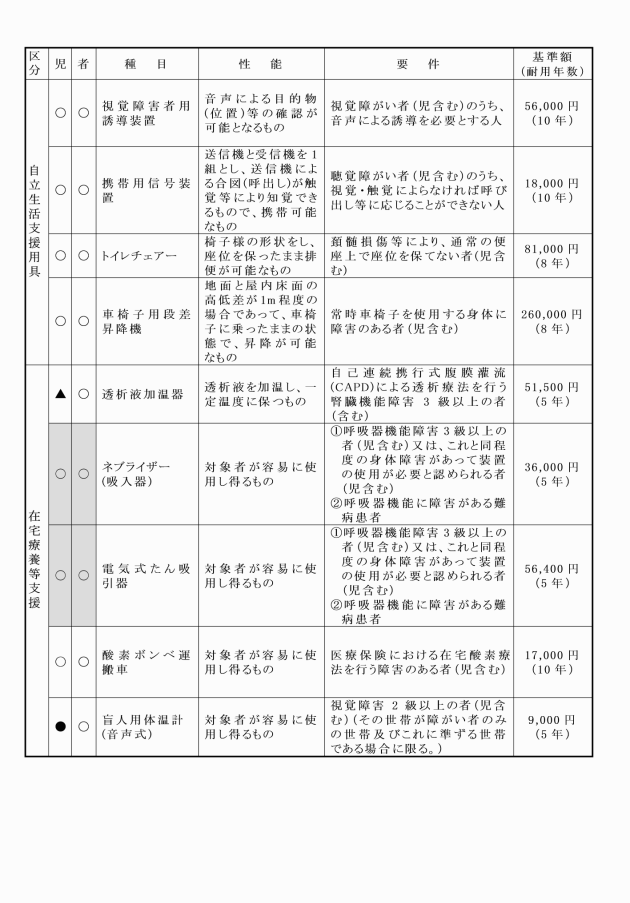

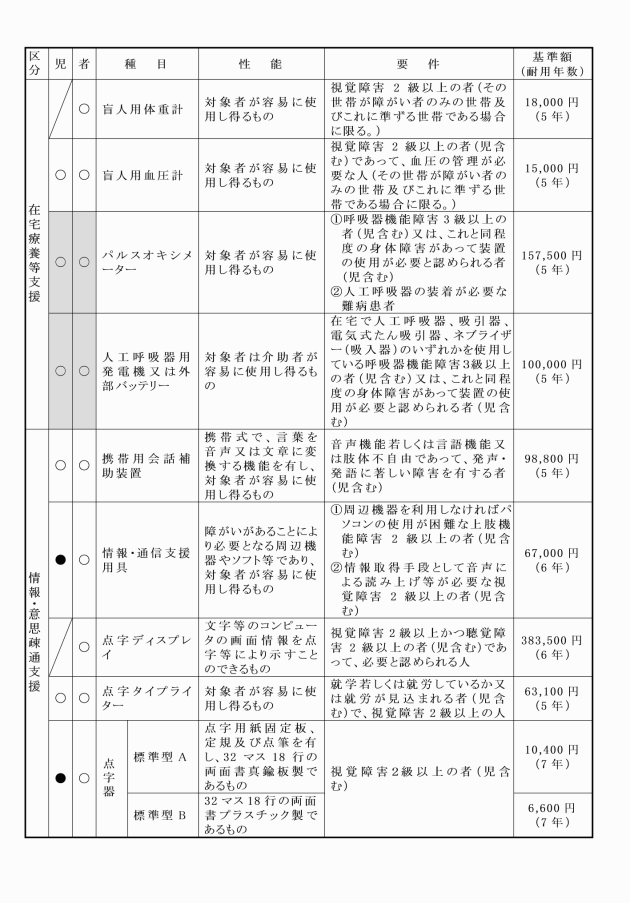

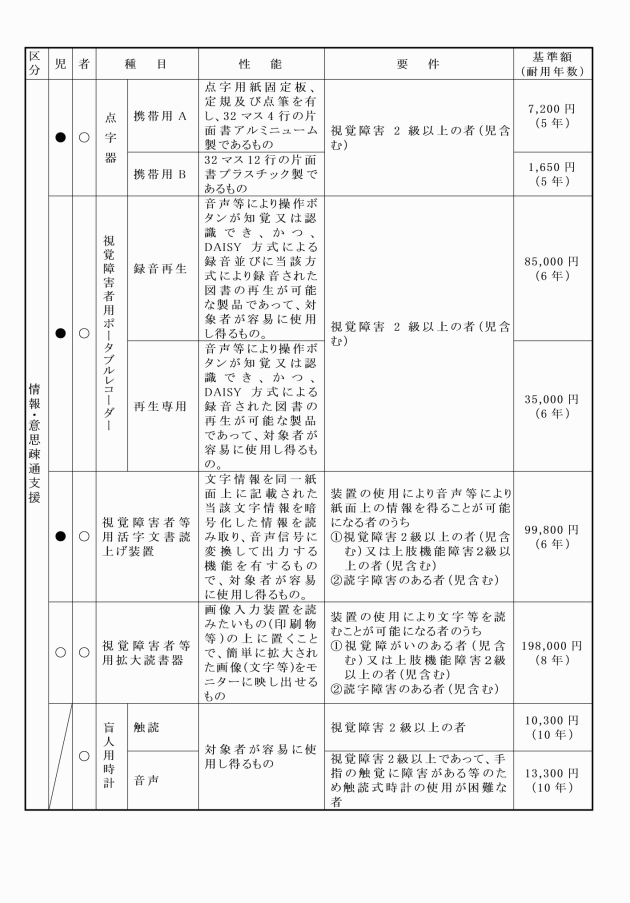

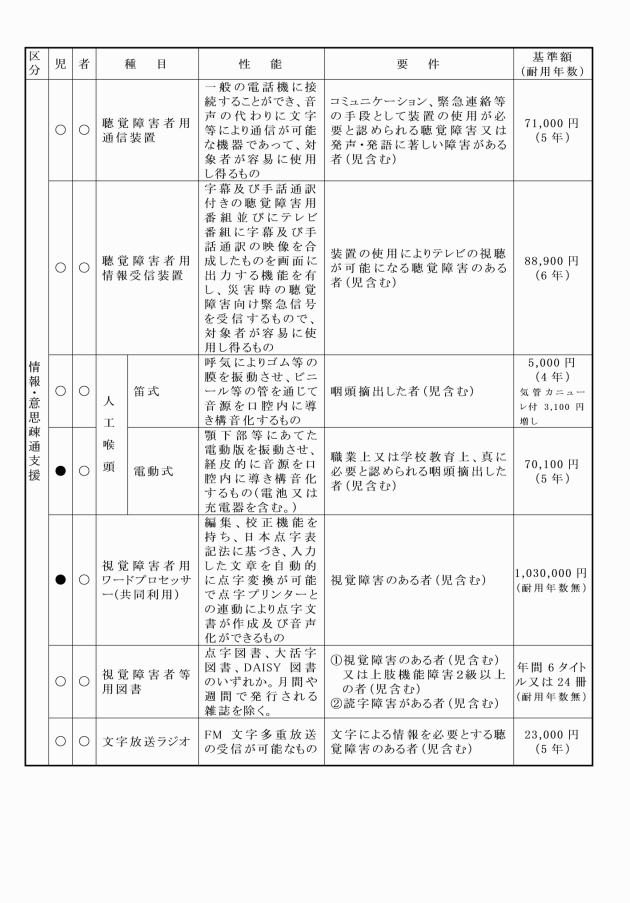

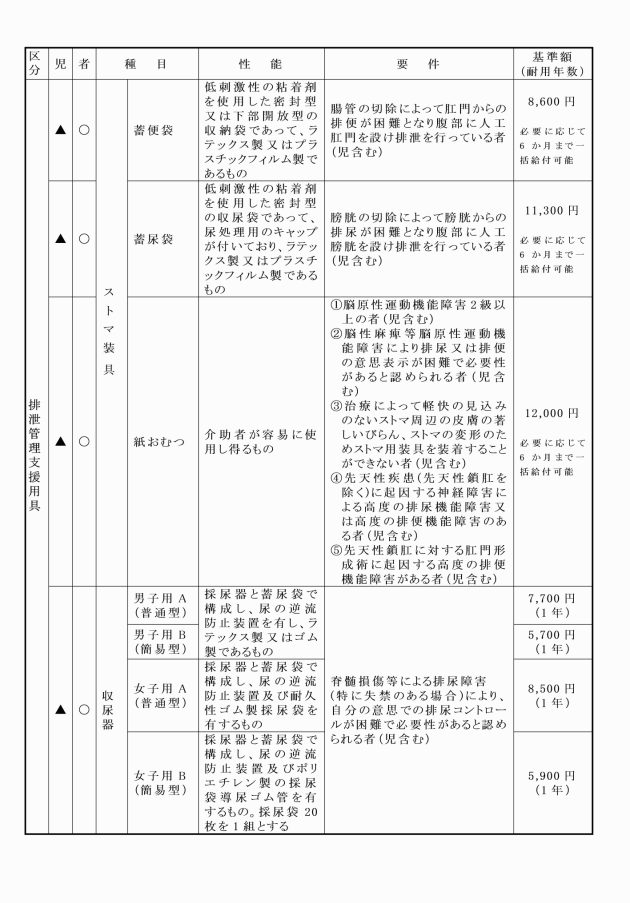

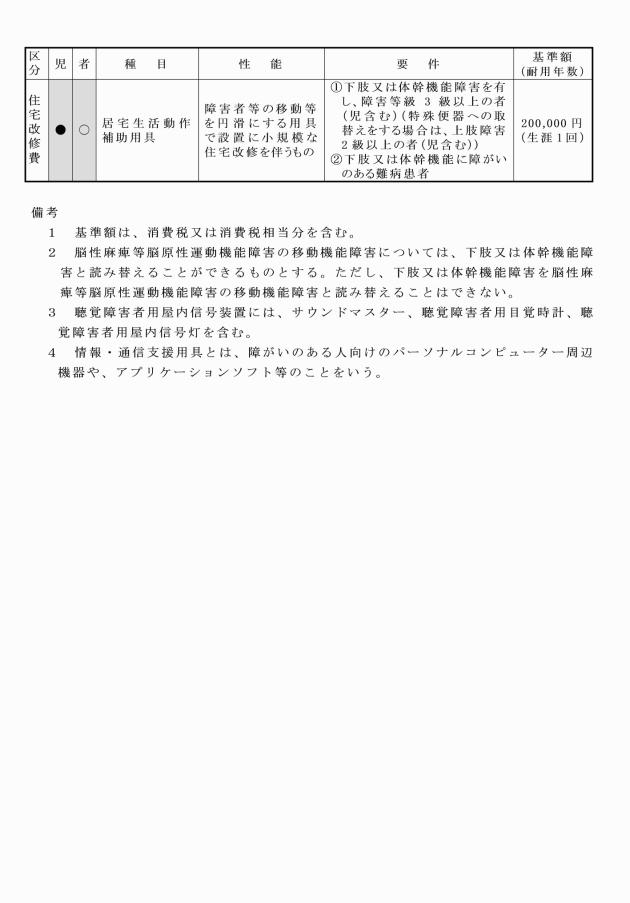

第7章 日常生活用具給付事業

(目的)

第32条 日常生活用具給付事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第33条 事業の対象者は障がい者等であって、別表1の「児・者」及び「要件」欄に該当する者とする。ただし、他の市町村から援護を受けている又は医療機関に長期入院している障がい者等を除く。

(用具の種目)

第34条 給付対象となる用具の種目は、別表1の「種目」の欄に掲げる用具とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他必要と認められる改修工事

(給付申請)

第35条 用具の給付を希望する障がい者等又はその保護者は、長井市日常生活用具給付申請書(様式第9号。以下「申請書」という。)に次に揚げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 給付を受けようとする用具の見積書

(3) 借家に伴う住宅改修承諾書。ただし、住宅改修費の給付を申請する場合で、改修工事をする居宅が借家の場合に限る。

(用具の給付)

第36条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合、当該障がい者等の身体的状況、経済状況、家庭環境、住宅環境等を調査し用具の給付の要否を決定するものとする。

(費用負担)

第37条 用具の給付を受けた障がい者等又はその保護者(以下「給付対象者等」という。)は、必要な用具の購入に要する費用の額の100分の10に相当する額(この額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)を負担しなければならない。ただし、生活保護法に規定する生活保護受給世帯に属する者は、費用負担を免除する。

2 用具の購入に要する費用は、別表1の「基準額」欄に掲げる額を上限とする。

3 1か月の費用負担の上限を、障がい者等が属する世帯の収入等に応じて、次の各号のとおりとする。

(1) 市民税課税世帯に属する者 37,200円

(2) 市民税非課税世帯に属する者 0円

(1) 18歳以上の障がい者等 本人及びその配偶者

(2) 18歳未満の障がい者等 給付を受けた障がい者等を扶養する者が属する住民基本台帳上の世帯

(費用の支払)

第38条 給付対象者等は、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に給付券を提出するとともに、前条第1項により負担することとされた額を、当該業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第39条 業者が、市長に請求する額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から、給付対象者等が前条の規定により直接業者に支払った額を控除した額とする。

2 用具業者が前項に規定する額を市長に請求する場合は、当該給付対象者の給付券を添付するものとする。

3 用具業者が住宅改修費を市長に請求する場合は、工事完了前と後の写真を添付するものとする。

(使用制限等)

第40条 給付対象者等は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、給付対象者等が前項の規定に違反した場合、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(用具の再給付)

第41条 同一種目の用具の再給付に係る申請については、前の給付があった日から起算して、別表1の「耐用年数」の欄に揚げる年数を経過するまで、又は耐用年数を経過した後も当該用具が修理により使用可能な場合においては、給付対象外とする。ただし、当該年数を経過する前に用具の修理不能等の理由により用具が使用困難となった場合、用具の修理をするよりも合理的かつ効果的であると認められる場合又は新しい用具を使用することにより使用効果が向上する場合は、再給付できるものとする。

第8章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第42条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、手話で日常会話程度の手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とのコミュニケーション方法の確保及び理解、地域福祉の増進を目的とする。

(委託)

第43条 第2条第2項の規定により、市長は、事業の一部を手話通訳活動をしている団体等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第44条 事業の内容は、日常会話程度の手話表現技術を習得する手話奉仕員養成研修(以下「研修」という。)により行うものとする。

2 前項に規定する研修は、令和5年6月26日障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。

(対象者)

第45条 事業の対象者は、長井市内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。

(費用の負担)

第46条 研修の受講に要する費用は、無料とする。

(奉仕員の登録)

第47条 市長は、研修を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について、修了証書を交付し、本人の承諾を得て手話奉仕員として登録する。

2 市長は、前項に規定する登録をした場合、台帳に登載し、手話奉仕員に対して手話奉仕員証を交付するものとする。

3 市長は、手話奉仕員が活動できなくなった時は、手話奉仕員証を返還させ登録を抹消するものとする。

第9章 移動支援事業

第1節 移動支援事業

(目的)

第48条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児(以下この章において「障がい者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第50条 市長は、障がい者等に対し次の各号に掲げる1日の範囲内で終える外出をする場合に必要な支援を行うものとする。ただし、通勤又は営利を目的とした外出を除く。

(1) 個別支援型 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

(2) 通所支援型 障害福祉サービス事業所及び障がい児通所支援事業所(以下「サービス」という。)への通所

(3) 通学支援型 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校(市外に存するものに限る。以下「特別支援学校」という。)への通学

(1) 個別支援型の対象者は、次の掲げる要件のいずれかに該当する障がい者等とする。

ア 身体障害者手帳の障害等級が視覚機能障害で1級又は2級の交付を受けている者

イ 身体障害者手帳の障害等級が下肢機能、移動機能又は体幹機能障害で1級又は2級の交付を受けている者

ウ 法の対象となる難病患者等のうち第1号イに準ずる者

エ 療育手帳A判定の交付を受けている者

オ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)が1級の者

カ 障がい児

(2) 通所支援型の対象者は、別表2に掲げるサービスを利用している障がい者等のうち、事業の利用ができなければ、サービスの利用に支障が生じると認められる場合、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する障がい者等とする。

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害等級が第1種の者

イ 法の対象となる難病患者等のうち第2号アに準ずる者

ウ 療育手帳の交付を受けている者

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神障害等級が1級の者

オ 障がい児

(3) 通学支援型の対象者は、特別支援学校に在籍する児童のうち、自力での通学が困難と認められる障がい児とする。

(1) 個別支援型 8回

(2) 通所支援型 サービスの支給決定量

(3) 通学支援型 特別支援学校の開校日

(利用申請等)

第53条 事業を利用しようとする障がい者等及びその保護者(以下「申請者」という。)は、長井市移動支援事業利用申請書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(登録の有効期限及び更新申請)

第54条 前条第2項の規定による利用決定の認定期間は1年間とする。

2 利用者が、認定期間終了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までに前条に規定する申請を行わなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(1) この事業の対象者ではなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合

(3) 市長が利用を不適当と認めた場合

(自己負担額)

第57条 利用者は、自己負担額として、事業に要した費用の100分の10の額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。)を事業者に支払うものとする。

(1) 生活保護法に基づく保護を受けている世帯

(3) その他、市長が特に必要と認めた利用者

3 利用者は、有料道路及び有料駐車場等の利用料が発生した場合は、自己負担額とは別に当該実費を負担しなければならない。

2 事業者は、事業を提供した月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業者から適法な請求があったときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

第2節 障がい者社会参加促進助成事業

(目的)

第59条 障がい者社会参加促進助成事業(以下この節において「事業」という。)は、障がい者等に対し、日常生活において利用するタクシー料金の一部助成又は自動車等の燃料費購入に要する費用の一部助成をし、もって障がい者等の福祉の向上及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第60条 この節において事業とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 福祉タクシー料金助成事業 本市の区域内で道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3の規定に基づく一般乗用旅客自動車業を営み、本市と契約締結した法人(以下「福祉タクシー協力機関」という。)を障がい者等が利用する場合において、その運賃の一部を助成する事業

(2) 自動車燃料費助成事業 市内で燃料給油所を営業し、本市と契約締結した法人(以下「燃料給油所協力機関」という。)において、障がい者及びその家族(住民基本台帳上の世帯員に限る。)が所有し、又は使用する自家用自動車を運転する場合において、その燃料費の一部を助成する事業。

(対象者)

第61条 事業の対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害等級が次のいずれかに該当する者

ア 総合等級の1級又は2級の者

イ 個別等級の下肢機能障害にあっては1級から4級までの者、体幹機能障害及び移動機能障害にあっては1級から3級までの者

(2) 療育手帳A判定の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者でその精神障害等級が1級の者

(4) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項により定義される医療的ケア児(以下「医療的ケア児」という。)

(5) その他、市長が特に認める者

(利用申請等)

第62条 事業を利用しようとする対象者又はその家族(以下「申請者」という。)は、長井市障がい者社会参加促進事業(福祉タクシー料金・自動車燃料費)助成券交付申請書(様式第18号)により、市長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)および車検証(自動車燃料費助成事業申請者に限る。)を提示しなければならない。ただし、医療的ケア児の場合は、障害者手帳の提示は求めないものとする。

3 前項に規定するタクシー券及び給油券の有効期間は、その交付の対象となる会計年度の4月1日から3月31日までとする。

(再交付の禁止)

第63条 タクシー券及び給油券は、再交付しないものとする。

(助成額)

第64条 助成額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) タクシー券 1枚あたり500円とし、1冊30枚とする。

(2) 給油券 1枚あたり1,000円とし、1冊6枚とする。

(利用方法)

第65条 タクシー券の交付を受けた者が、福祉タクシー協力機関を利用したときは、降車の際に、運転手に障害者手帳を提示し、本人であることを確認するとともに、氏名が記載されたタクシー券を提出し、タクシー利用運賃の額から前条第1号に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。

2 給油券の交付を受けた者が、燃料給油所協力機関において給油するときは、給油前に当該燃料給油所協力機関の係員に氏名及び登録車両番号が記載された給油券を提出し、給油費の額から前条第2号に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。

(1) 現に登録している車両を変更する場合

(2) 登録している車両の使用者に変更がある場合

(助成券の精算)

第67条 福祉タクシー協力機関及び燃料給油所協力機関(以下「指定事業者」という。)は、月ごとに利用があったタクシー券又は給油券を取りまとめ、当該月の翌月10日までに、その精算額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定事業者から適法な請求があったときは、その日から30日以内に当該精算額を指定事業者に支払うものとする。

(タクシー券及び給油券の返還)

第68条 タクシー券又は給油券の交付を受けた者は、対象者の要件に該当しなくなった場合、長井市障がい者社会参加促進助成事業(内容変更・資格喪失)届出書(様式第21号)に未使用のタクシー券又は給油券を添えて、速やかに市長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第69条 タクシー券又は給油券の交付を受けた者は、タクシー券又は給油券の使用にあたり、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第63条第3項に規定する有効期間の経過後又は対象者の要件の喪失後に使用すること。

(2) タクシー券又は給油券を他人に譲渡し、又は使用させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の目的をもって使用すること。

(助成金の返還)

第70条 市長は、虚偽その他不正な手段によりタクシー券又は給油券の交付を受け、又はこの規則に違反してタクシー券又は給油券を不正に使用した者があるときは、その者に、既に使用したタクシー券又は給油券に係る助成を受けた金額の全部又は一部の金員及び未使用のタクシー券又は給油券を返還させることができるものとする。

第10章 地域活動支援センター事業

(目的)

第71条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第72条 この章において「障がい者等」とは、第4条に規定する障がい者等であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 療育手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他、市長が特に認める者

(委託)

第73条 第2条第2項の規定により、市長は、効果的に運営ができると認められる社会福祉法人等に事業を委託することができるものとする。

(利用申請等)

第74条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、長井市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

(費用負担)

第75条 事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食費、材料費等の実費は、利用者負担とする。

第11章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第76条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、家庭において入浴することが困難な身体に障がいのある者及び児童(以下この章において「身体障がい者等」という。)に対し、事業を実施することにより、身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図り、身体障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第77条 市長は、事業の一部を適切な運営ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第78条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する在宅の身体障がい者等とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害等級が1級に該当する18歳以上の者又は障がい児(身体に障がいがある児童に限る。)で常時寝たきりの状態にあり、市長が適当と認めた児童

(2) 法第5条第2項に規定する居宅介護、その他のサービスを利用しての入浴が困難だと認められる身体障がい者等

(3) 介護保険法に基づく訪問入浴介護を利用することができない身体障がい者等

(4) 家族の介護のみでは自宅で入浴することが困難な身体障がい者等

(5) 医師から入浴可能と認められた身体障がい者等

3 前項の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から起算して最初に到達する3月31日までとする。

(利用回数)

第80条 事業の利用回数は、週3回以内とし、1年度間の利用回数を100回までとする。

2 年度の途中で事業を利用開始した場合の1年度間の利用回数は、100回を12で除した数に利用月数を乗じた回数(1回未満は切り捨てる。)を限度とする。

(1) 住所等を変更したとき

(2) 心身状況等に大きな変化があったとき

(3) 利用の中止をしようとするとき

(1) この事業の対象者ではなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき

(3) 市長が利用を不適当と認めたとき

(利用料等)

第83条 事業に要する1回あたりの単位は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する別表指定居宅サービス介護給付費単位数表中2訪問入浴介護費の単位を準用する。

2 1回あたりの利用料は、前項に規定する単位に10円を乗した額(以下「利用料」という。)とする。

3 利用者は、利用料の100分の10に相当する金額(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。

(委託料)

第84条 市長は、利用料から自己負担額を差し引いた額を委託料として事業者に支払うものとする。

2 事業者は、事業を提供した月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業者から適法な請求があったときは、その日から30日以内に当該委託料を事業者に支払うものとする。

第12章 日中一時支援事業

(目的)

第85条 日中一時支援事業(この章において「事業」という。)は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族(以下「介護者」という。)の一時的な休息を図り、障がい者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(委託)

第86条 第2条第2項の規定により、市長は、事業の一部を法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は児童法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第87条 事業の対象者は、在宅の障がい者等で、次の各号いずれかに該当する障がい者等とする。

(1) 法第21条第1項の規定に基づく障害支援区分の認定を受けている障がい者等

(2) その他、市長が特に必要と認めた障がい者等

(利用申請等)

第88条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、長井市日中一時支援事業利用申請書(様式第29号)を市長に提出するものとする。

(利用方法)

第89条 利用者は、利用する事業者に受給者証及び管理票を提示し、事業者の管理運営に従い利用しなければならない。

2 事業者は、利用者の利用量管理のため、利用者が提示する管理票に利用した事業者の名称、利用月日及び利用時間数を記入しなければならない。

3 一月に利用できる日数は、受給者証に記載されている支給量を限度とし、事業者はこれを超過しないよう管理しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 支給量を変更する場合

3 市長は、前項の規定による変更を決定された利用者に対し、受給者証を交付するものとする。

(利用料等)

第91条 事業に要する1回あたりの単位は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「平成18年厚生労働省告示基準」という。)別表第7 短期入所の単位を準用し、次に掲げる割合を乗じて得た額を基本単位とする。

(1) 利用時間4時間未満の場合 100分の25

(2) 利用時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

(3) 利用時間8時間以上の場合 100分の75

2 前項に規定する基本単位の他に事業者と取り決めをした加算がある場合、基本単位に加算することができるものとする。

3 1回あたりの利用料は、前2項の単位の合計に10円を乗じた額(以下「利用料」という。)とする。

4 利用者は、利用料の100分の5に相当する金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。

(委託料)

第92条 市長は、利用料から自己負担額を差し引いた額を委託料として事業者に支払うものとする。

2 事業者は、事業を提供した月の翌月10日までに長井市日中一時支援事業利用明細書(様式第34号)を添えて、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業者から適法な請求があったときは、その日から30日以内に当該委託料を事業者に支払うものとする。

第13章 車両改造費等助成事業

(目的)

第93条 車両改造費等助成事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者手帳の交付を受けた障がい者(以下この章において「身体障がい者」という。)で自ら運転するため、若しくは自ら運転することができない身体障がい者を介護するために車椅子使用者に配慮した自動車への改造又は購入する経費(以下「改造費等」という。)を助成することにより、身体障がい者の釈迦参加の促進及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第94条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 在宅の身体障がい者本人が自ら運転するためにその所有又は取得する自動車を改造する場合、その経費の一部を助成する事業

(2) 在宅の身体障がい者本人又は身体障がい者と生計を同一にする者が、その所有又は取得する自動車を車椅子の使用に配慮した改造を行う場合に、その経費の一部を助成する事業

(3) 在宅の身体障がい者本人又は身体障がい者と生計を同一にする者が、車椅子の使用に配慮した自動車を購入する場合に、改造がない同型車との差額に対し一部助成する事業

(1) 車椅子に乗ったまま昇降可能なリフト又はスロープ

(2) 助手席等の回転シート又はリフトアップシート

(3) 車椅子収納装置

(4) スライドステップ

(5) その他、車椅子を使用する身体障がい者が乗降、移動等を容易にするための装置

(対象者)

第95条 事業の対象者は、在宅の身体障がい者で、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳上のすべての世帯員が当該年度(4月1日から6月30日においては前年度とする。)において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課税されていない世帯に属する者

(2) 過去に当該助成を受けたことがない者。ただし、過去に当該助成を受けた者で5年が経過している場合は、助成を受けたことない者とすることができるものとする。

(1) 身体障害者手帳の障害等級が下肢機能障害1級・2級

(2) 身体障害者手帳の障害等級が移動機能障害1級・2級

(3) 身体障害者手帳の障害等級が体幹機能障害1級~3級

(4) その他、市長が車椅子等を使用しなければ外出が困難と認める者

(助成申請等)

第96条 事業による助成を受けようとする身体障がい者及びその家族等(以下この章において「申請者」という。)は、自動車の改造又は購入を行う前に長井市身体障がい者車両改造費等助成金交付申請書(様式第35号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 助成対象となる改造費等の見積書

(2) 自ら運転する身体障がい者又は車椅子を使用する身体障がい者の身体障害者手帳の写し

(3) 運転する者の運転免許証

(4) その他、市長が必要と認める書類

(助成金額)

第97条 助成金額は自動車の改造費等(購入の場合は、改造のない同型車との差額とする。)の2分の1の額(千円未満切り捨て)と5万円を比較して低い額とする。

2 市長は、前項の規定による報告書を受理した場合、対象事業の完了確認を行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による完了確認後、決定者に対して助成金を交付するものとする。

第14章 障害支援区分認定等事務事業

(目的)

第99条 障害支援区分認定等事務事業(以下この章において「事業」という。)は、障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障害支援区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。

(事業内容)

第100条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害支援区分認定調査 法第20条第2項の規定に基づき行う障害支援区分の認定等のための調査

(2) 医師意見書作成 法第21条第2項の規定に基づき、障害支援区分の認定にかかる市町村審査会での審査及び判定にあたって、医師に意見書の作成を依頼する事務

(3) 市町村審査会運営 法第15条の規定に基づき、市町村審査会を設置する事務、法第21条第1項の規定に基づき、障害支援区分に関して市町村審査会で審査及び判定を実施する事務並びに法第22条第2項の規定に基づき、市町村が支給要否決定にあたって意見を聴取するために市町村審査会を開催する事務

第15章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

(目的)

第102条 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(以下この章において「事業」という)は、重度障がい者等の通勤や職場等における支援を行うことにより、就労機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第103条 この章において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 就労支援事業 重度障害者等の通勤及び職場等における身体介護のために必要な支援

(2) 重度訪問介護等 法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護

(3) 指定重度訪問介護等事業者 前号に規定する重度訪問介護等の事業を行う指定障害福祉サービスを行う事業者

(4) 重度障がい者等 本市から重度訪問介護等の支給決定を受けている者

(5) 支援計画書 前号に規定する重度障がい者等の通勤及び職場等における支援に当たって、民間企業及び自営業者が主体となって、支援対象範囲を明確にし、必要な支援をとりまとめた計画書

(6) 自営業者 個人事業の開業届出を行っている者又は法人の代表者等

(対象者)

第104条 事業の対象者は、重度障がい者等のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第1号にある助成金の対象となる事業主をいう。以下この章において同じ。)に雇用されている、又は自営業を営んでおり、就労の継続及び所得の向上が見込まれるために本事業の必要性が認められる者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型事業所、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する盲人ホームの利用者、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者は除く。

(2) 1週間の所定労働時間が10時間以上である者。ただし、民間企業に雇用されている者で、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できる者を含む。

(支援範囲)

第105条 事業の対象となる支援の範囲は、通勤支援及び職場等における支援(平成18年厚生労働省告示基準において「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として支給対象外となる部分をいう。)とする。ただし、民間企業に雇用されている対象者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)とする。

(支援内容)

第106条 事業の対象となる支援内容は、就労している時間に、第104条第2号に規定する指定重度訪問介護等事業者から提供された重度訪問介護等に相当する支援で、次のとおりとする。

(1) 排泄、食事、通勤及び外出並びに代筆及び代読等のコミュニケーション等の支援

(2) 前号に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金の支給対象外となる喀痰吸引、姿勢の調整及び安全確保のための見守り等の支援

(1) 重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。)の写し

(2) 支援計画書

(3) 雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者に限る。)

(4) 自営業者であることを証する書類の写し(自営業者に限る。)

3 前項の規定による決定の有効期間は、支給を決定した日から当該年度の3月末日までとする。

4 市長は、次に掲げる事由に該当する場合、第2項に規定する不支給決定をする。

(1) 第105条に規定する対象者に該当しないとき

(2) 希望する支援が第107条に規定する支援内容に該当しないとき

(3) その他本規程の趣旨又は規定に沿わないとき

(支給決定の取消し等)

第111条 市長は、支給決定者が次に掲げる事由に該当する場合、支給決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 第105条に規定する対象者に該当しなくなったとき

(2) 第107条に規定する支援内容に含まれない支援を受けていたとき

(3) 死亡したとき

(4) その他、目的又は規定に沿わないとき

2 市長は、前項に規定する取消しを行った場合、決定等通知書により支給決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に就労支援事業に係る費用が支払われているときは、指定重度訪問介護等事業者に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 市長は、指定重度訪問介護等事業者が利用契約を締結した支給決定者に対し、当該サービスを提供したときは、支給決定者が当該指定重度訪問介護等事業者に支払うべき当該事業に要した費用について就労支援給付費として支給決定者に代わり指定重度訪問介護等事業者に支払うことができる。

3 前項に規定する支払があったときは、支給決定者に対し就労支援給付費の支給があったものとみなす。

4 指定重度訪問介護等事業者は、請求書に、事業明細書及び実績記録票の写しを添えて、支援を提供した月の翌月10日までに、市長に提出することにより、就労支援給付費を請求できる。また、上限額管理を行う指定重度訪問介護等事業者は、長井市重度障害者等就労支援特別事業利用者負担上限額管理結果票(様式第42号)の提出も行うこととする。

5 市長は、前項に規定する請求をした指定重度訪問介護等事業者に対し、審査に応じ、当該支給決定を受けている者に代わり、請求月の翌月20日までに就労支援給付費を支払うことができる。

(自己負担額)

第113条 自己負担額は、第113条第1項に規定する就労支援給付費については、重度訪問介護等の支給決定時において認定されている負担上限月額と同額とし、上限月額に至るまでは費用の1割とする。

2 前項に規定する自己負担額は、重度訪問介護等を含む他の事業の自己負担額との間で上限額管理をしないものとする。

3 第1項に規定する自己負担額は、指定重度訪問介護等事業者が支給決定を受けている者から受領するものとする。

(秘密の保持)

第114条 本事業の関係者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査等)

第115条 市長は、適正を期するため必要があるときは、支給決定者又は指定重度訪問介護等事業者に対して報告をさせ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させることができる。

(書類の整備等)

第116条 支給決定者は、当該支給決定に係る就労の状況を明らかにした書類等を作成しこれを5年間保管しておかなければならない。

2 指定重度訪問介護等事業者は、サービスの提供及び請求にかかる記録を当該年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

第16章 雑則

(自己負担額の減免)

第117条 市長は、災害その他特別の事由があると認めた場合、第2条第1項各号に掲げる事業のうち自己負担の生じる事業については、その自己負担を減額し、又は免除することができるものとする。

(様式の変更)

第118条 事務の簡素化及び効率化等に資する場合並びに住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第119条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある各要綱の様式により使用されている書類については、当分の間、この規則による様式とみなす。

別表2(第51条関係)

法第4条第2号に規定する障害福祉サービス

法に基づく自立支援給付のうち | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 |

法に基づく地域生活支援事業のうち | 日中一時支援事業 地域活動支援センター事業 |

児童法に基づく障害児通所支援事業のうち | 児童発達支援、放課後等デイサービス |

別表3(第58条関係)

30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上(30分毎に) | ||

個別・通所支援型 | 身体介護を要する者 | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 6,550円 (750円加算) |

身体介護を要さない者 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 2,950円 (750円加算) | |

通学支援型 | 1人 | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 6,550円 (750円加算) |

2人 | 2,800円 | 5,200円 | 7,540円 | 8,500円 (960円加算) | |

3人 | 3,510円 | 6,120円 | 8,850円 | 10,020円 (1,170円加算) | |

4人 | 4,040円 | 7,040円 | 10,200円 | 11,520円 (1,320円加算) | |

5人 | 4,450円 | 7,800円 | 11,300円 | 12,750円 (1,450円加算) | |

※身体介護を要する者又は身体介護を要さない者については、法に基づく居宅介護の通院等介助の対象者の判断基準の例によるものとする。ただし、障害支援区分認定審査会において障害支援区分の認定を受けていない者については、1次判定の結果をもって障害支援区分の認定があったものとみなす。

※通学支援型については、山形県県立米沢養護学校本校を除く。山形県県立米沢養護学校本校への通学に伴う委託料は別途定めることとする。

別表4(第91条関係)

所得階層区分 | 月額負担上限額 | |

生活保護世帯 | 生活保護法の適用を受けている世帯 | 0円 |

低所得世帯 | 市民税非課税世帯 | 0円 |

一般世帯1 | 市民税課税世帯 (同一世帯員全員が所得割額16万円未満) | 9,300円 |

一般世帯2 | 上記以外 | 37,200円 |

※世帯は、住民基本台帳上の世帯とする。

別表5(第107条関係)

対象者(サービス) | 一月あたりの支給量(単位:時間) |

重度訪問介護 | 170 |

同行援護 | 60 |

行動援護 | 60 |

別表6(第112条関係)

対象者(サービス) | 就労支援給付費 |

重度訪問介護 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第2に規定する重度訪問介護サービス費の単位 |

同行援護 | 報酬告示別表第3に規定する同行援護サービス費の単位 |

行動援護 | 報酬告示別表第4に規定する行動援護サービス費の単位 |

様式一覧

様式第1号 長井市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書

様式第2号 長井市成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書

様式第3号 長井市成年後見制度利用支援事業助成金請求書

様式第4号 長井市意思疎通支援事業利用申請書

様式第5号 長井市意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書

様式第6号 手話通訳・要約筆記等派遣調整依頼書

様式第7号 手話通訳・要約筆記等派遣調整報告書

様式第8号 長井市意思疎通支援事業実施状況報告書

様式第9号 長井市日常生活用具給付申請書

様式第10号 長井市日常生活用用具給付意見書

様式第11号 長井市日常生活用具給付決定通知書

様式第12号 長井市日常生活用具費給付券

様式第13号 長井市日常生活用具給付却下通知書

様式第14号 長井市移動支援事業利用申請書

様式第15号 長井市移動支援事業利用決定(却下)通知書

様式第16号 長井市移動支援事業利用変更届

様式第17号 長井市移動支援事業利用取消通知書

様式第18号 長井市障がい者社会参加促進助成事業(福祉タクシー・自動車燃料費)助成券交付申請書

様式第19号 長井市福祉タクシー料金助成券

様式第20号 長井市自動車燃料費助成券

様式第21号 長井市障がい者社会参加促進事業(内容変更・資格喪失)届出書

様式第22号 長井市地域生活支援センター事業利用申請書

様式第23号 長井市地域生活支援センター事業利用決定(却下)通知書

様式第24号 長井市訪問入浴サービス事業利用申請書

様式第25号 長井市訪問入浴サービス事業利用意見書

様式第26号 長井市訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書

様式第27号 長井市訪問入浴サービス事業利用者状況変更届

様式第28号 長井市訪問入浴サービス事業利用取消通知書

様式第29号 長井市日中一時支援事業利用申請書

様式第30号 長井市日中一時支援事業利用(変更)決定(却下)通知書

様式第31号 長井市日中一時支援事業受給者証

様式第32号 長井市日中一時支援事業利用管理票

様式第33号 長井市日中一時支援事業利用変更届

様式第34号 長井市日中一時支援事業利用明細書

様式第35号 長井市身体障がい者車両改造費等助成金交付申請書

様式第36号 長井市身体障がい者車両改造費等助成金交付決定(却下)通知書

様式第37号 長井市身体障がい者車両改造費等助成事業完了報告書

様式第38号 長井市重度障害者等就労支援特別事業支給申請書

様式第39号 長井市重度障害者等就労支援特別事業支給決定等通知書

様式第40号 長井市重度障害者等就労支援特別事業支給変更申請書

様式第41号 長井市重度障害者等就労支援特別事業辞退届出書

様式第42号 長井市重度障害者等就労支援特別事業自己負担上限額管理結果票

様式第43号 長井市地域生活支援事業自己負担額減免申請書

様式第44号 長井市地域生活支援事業自己負担額減免決定(却下)通知書

様式 略